穿刺手术导航设备百科知识

穿刺手术导航设备是一种结合医学影像、实时定位和计算机技术的医疗辅助系统,用于引导医生在复杂解剖结构中精准完成穿刺操作。它广泛应用于肿瘤活检、消融治疗、神经阻滞、血管介入等领域,可显著提高手术成功率、减少并发症风险。

一、定义与分类

定义

通过多模态影像(如CT、MRI、超声)与实时定位技术,为穿刺针、导管或消融探针提供三维空间导航的智能化设备。分类

影像引导型:依赖术中实时影像(如超声、CT)动态调整路径。

电磁导航型:利用电磁场跟踪穿刺器械的位置。

光学导航型:通过光学摄像头捕捉器械标记点实现定位。

机器人辅助型:机械臂自动或半自动执行穿刺操作(如达芬奇手术系统部分功能)。

二、工作原理

术前规划

患者影像数据(CT/MRI)导入系统,构建三维解剖模型。

医生标记目标病灶和最佳穿刺路径,避开血管、神经等危险区。

术中导航

实时配准:通过定位传感器(如光学标记、电磁线圈)将患者体位与三维模型匹配。

动态追踪:实时显示穿刺针与目标的位置偏差(精度可达毫米级)。

多模态融合:部分系统整合术中超声或透视影像,更新导航信息。

反馈与修正

系统提供视觉、声音提示,辅助医生调整角度和深度。

机器人系统可自动校准路径并执行穿刺。

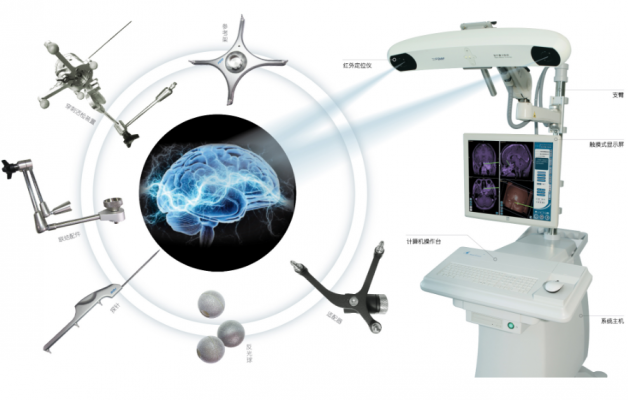

三、核心技术与组件

定位系统

电磁定位:通过磁场传感器检测穿刺针位置,无需直视(适用于深部组织)。

光学定位:红外摄像头追踪反光标记,精度高但需视线无遮挡。

惯性导航:内置陀螺仪和加速度计,适合无影像支持的便携场景。

影像处理软件

支持多模态影像融合、自动分割、路径模拟和风险预警。

人机交互界面

3D可视化界面、触控屏或增强现实(AR)眼镜辅助操作。

机器人执行机构

高精度机械臂、力反馈系统防止组织损伤。

四、主要应用场景

肿瘤诊疗

经皮肺结节/肝肿瘤活检、放射性粒子植入、微波消融。

前列腺癌近距离放射治疗(Brachytherapy)。

神经外科

脑深部电极植入(帕金森病治疗)、癫痫病灶定位。

椎间孔镜、脊髓刺激器植入。

心血管介入

心内膜活检、经导管主动脉瓣置换术(TAVR)导丝导航。

疼痛管理

精准神经阻滞(如星状神经节、腰交感神经)。

五、技术优势

高精度:误差可控制在1~3毫米,避免反复穿刺。

减少辐射:通过预规划缩短术中CT/X线透视时间。

缩短学习曲线:辅助新手医生完成复杂操作。

微创化:支持经自然腔道或微小切口入路。

六、发展历程

传统阶段(20世纪80年代前):依赖X线透视或盲穿,依赖医生经验。

影像引导初期(1990年代):CT/MRI引导穿刺普及,但缺乏实时导航。

电磁/光学导航时代(2000年代):StealthStation(美敦力)、Veran医用导航系统等商业化。

智能融合阶段(2010年后):AI辅助路径规划、机器人穿刺系统(如NDR-ANT、Perfint Healthcare)进入临床。

七、注意事项

术前准备

患者体位固定、呼吸训练(胸腹部穿刺需屏气配合)。

设备校准

电磁导航需避免金属干扰,光学系统需定期校验。

局限性

组织移位(如呼吸、肠蠕动)可能导致误差,需术中影像更新。

成本与培训

高端设备价格昂贵,需专业培训才能发挥性能。

八、常见品牌与系统

电磁导航:Veran Medical的IG4、美敦力StealthStation。

机器人辅助:NDR-ANT(神经外科)、Biobot(活检机器人)。

超声融合导航:飞利浦EPIQ系列、西门子ACUSON。

九、未来趋势

AI深度整合:自动识别病灶、预测最佳路径与并发症风险。

5G远程导航:专家远程指导基层医院完成高难度穿刺。

纳米级精度:结合微型传感器和分子影像技术。

多学科融合:联合手术机器人、消融设备和实时病理检测(如术中快速冰冻)。

总结

穿刺手术导航设备正推动介入医学迈向精准化、智能化,其核心价值在于降低手术风险、提升诊疗效率。随着人工智能、柔性机器人技术的突破,未来有望实现“无创穿刺”和全自动操作,进一步改写临床实践标准。

注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

全部商品分类

全部商品分类