眼科A/B超声诊断仪百科知识

1. 定义

眼科A/B超声诊断仪(Ophthalmic A/B Ultrasonography)是专用于眼部疾病诊断的超声设备,结合A型超声(Amplitude Modulation,振幅调制)和B型超声(Brightness Modulation,亮度调制)两种模式,提供眼部结构的定量测量与二维形态学成像。其无创、高分辨率的特点,使其成为眼科术前评估、眼内病变筛查及生物测量(如人工晶体度数计算)的核心工具。

2. 工作原理

A型超声:

发射单一声束,通过测量回声信号的时间延迟与振幅强度,获取眼轴长度、前房深度、晶状体厚度等精确数据(精度达0.01mm)。

应用场景:白内障术前生物测量、巩膜厚度检测。

B型超声:

发射扇形声束阵列,接收反射信号后生成二维灰度图像,显示眼球及眼眶结构的横断面或矢状面形态。

应用场景:玻璃体混浊、视网膜脱离、眼内肿瘤、眼外伤评估。

复合模式:部分设备支持A/B同步扫描,结合定量数据与形态学图像,提升诊断准确性。

3. 设备组成

超声探头:

A超探头:高频线性探头(通常10-20MHz),直接接触角膜或通过水浴耦合。

B超探头:扇形扫描探头(10-12MHz),可多角度探查眼内及眼眶结构。

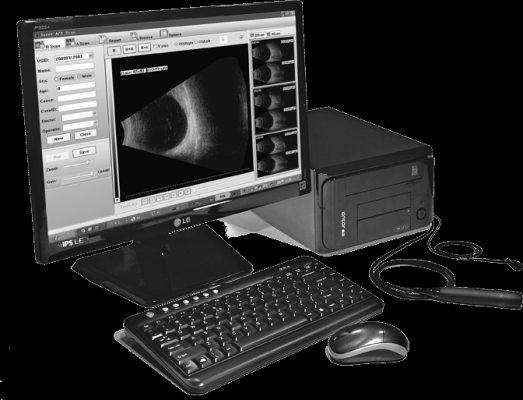

主机系统:

信号处理器:将回声信号转化为数字数据。

显示屏:实时显示A超波形图或B超二维图像。

操作面板:调节增益、深度、测量标记等参数。

辅助组件:

耦合剂(眼用凝胶)或无菌盐水(用于水浴法)。

头枕与固定架:确保患者头部稳定。

数据存储模块:支持图像导出与病历存档。

4. 适应症与禁忌症

适应症:

眼前节:角膜厚度测量(如圆锥角膜筛查)、前房深度评估。

眼后节:玻璃体积血、视网膜脱离、脉络膜肿瘤、眼内异物定位。

眼眶疾病:眼眶肿瘤、甲状腺相关眼病、视神经病变。

术前规划:白内障人工晶体度数计算(IOL Master辅助)、眼轴长度测量。

禁忌症:

绝对禁忌:开放性眼外伤、严重角膜溃疡(避免探头接触)。

相对禁忌:患者无法配合(如儿童需镇静)、眼球震颤(影响测量稳定性)。

5. 操作流程

患者准备:

表面麻醉:A超接触法需点表面麻醉剂(如丙美卡因)。

体位:仰卧位,头部固定于支架,注视指示灯保持眼球静止。

模式选择:

A超测量:探头垂直接触角膜中央,获取眼轴长度(需多次测量取平均值)。

B超扫描:轻闭眼睑,涂耦合剂后探头置于眼睑表面,多切面扫查病变区域。

参数调节:

调整增益、深度,优化图像清晰度(如降低增益减少玻璃体噪音)。

使用电子标尺测量病灶大小或距离。

图像保存:记录关键切面图像,标注病变特征(如视网膜脱离的“V”形征)。

6. 维护与保养

日常维护:

探头清洁:每次使用后以软布蘸中性消毒液擦拭,避免碰撞或高温。

耦合剂清除:防止残留物腐蚀探头表面。

定期校准:

A超精度校准:使用标准试块验证测量误差(每6个月一次)。

B超图像质控:检测分辨率与对比度(如使用仿组织体模)。

耗材管理:

更换耦合剂(开封后有效期通常1个月)。

定期检查探头线缆,防止老化断裂。

7. 注意事项

操作规范:

A超接触法需轻压角膜,避免角膜上皮损伤。

B超扫描时避免过度压迫眼球(尤其青光眼患者)。

结果解读:

A超需区分伪影(如探头倾斜导致的误差)。

B超图像需结合临床(如玻璃体混浊与视网膜脱离的鉴别)。

感染控制:

探头使用一次性保护套或严格消毒(接触法操作)。

水浴法需每日更换无菌盐水。

8. 历史与发展

1950年代:A超首次应用于眼科,用于眼轴测量。

1970年代:B超技术引入眼科,实现动态结构成像。

21世纪:

高频超声:50MHz超声生物显微镜(UBM)用于眼前节微观成像。

三维重建:多平面扫描合成三维眼部模型。

AI辅助:自动识别病灶特征(如视网膜脱离范围测算)。

9. 常见问题

Q:A超和B超哪种更适合急诊检查?

A:B超更适用,可快速评估眼内出血、异物等急诊情况;A超主要用于生物测量。Q:超声检查会伤害眼睛吗?

A:不会。超声能量严格控制在安全范围内,且检查时间短(通常<10分钟)。Q:儿童检查需要麻醉吗?

A:A超接触法需表面麻醉;B超可通过眼睑检查,无需麻醉。

总结

眼科A/B超声诊断仪以无创、实时、高分辨的优势,成为眼科医生的“透视眼”,尤其在屈光手术规划、复杂眼病诊断中不可或缺。随着高频超声与智能分析的进步,其从宏观结构评估迈向微观组织鉴别,推动眼科诊疗进入精准时代。规范操作与精准解读是发挥其效能的核心,亦是提升患者预后的关键保障。

注:文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

全部商品分类

全部商品分类